失明症漫记

曾有人说,魔幻现实主义这类作品只会诞生在拉丁美洲。

你首先想到的一定是加西亚·马尔克斯和《百年孤独》。然而,无论如何也不应该错过若泽·萨拉玛戈。这是一位高中辍学,多年在底层谋生,利用业余时间从事写作的作家。1998年,在他76岁高龄时,荣获诺贝尔文学奖,成为唯一荣获该奖项的葡萄牙作家。获奖作品正是这本《失明症漫记》。

与许多诺奖作品不同,《失明症漫记》既非宏大巨制,也不晦涩难懂,情节更是简洁清晰。某日,在某座城市的某个红绿灯口,一位驾车人突然失明。第二天起,与他有过接触的人都开始陆续失明。失明症如瘟疫般在这座城市飞速蔓延。病因不明,治疗无方,疫苗更加没指望。政府立即动员起来,颁布空前严厉的法令,隔离失明人群,试图阻止传播。

可惜一切都是徒劳。失明症在城市肆虐,直至所有人都看不见——除了一位眼科医生的妻子。可是,她小心地保守着这个秘密,跟着医生和其他第一批失明的人被隔离进弃置多年的疯人院。数月后的另一个平常日子,同样毫无预兆地,人们又能看见了。

在如此魔幻的设定下,站在上帝视角的读者,透过医生妻子那双唯一能得看见的眼睛,目睹了一连串疯魔狂乱的演出。然而,这般光怪陆离却完全合乎逻辑,非但不会让人有“编故事”的感觉,反而无情地把读者拖进现实最黑暗残酷的深渊——因为:

世界上就是这样,真相往往以谎言为伪装达到其目的。

想从此书获得愉悦是完全不可能的。它无法治愈,只会致郁,但依然让你手不释卷、欲罢不能。萨拉玛戈的功力可见一斑。

任何一位伟大的作家首先必须是把玩文字的高手,其次还得具备狂野的想象力。

就拿“失明症”这回事儿来说,我们通常认为就是瞎了,变成了两眼一抹黑的盲人。但作者上来就指出两者的不同:

盲人生活在黑暗之中,但这种黑暗只不过是缺少光亮而已。

失明症患者的情况却相反,他们:

淹没在一片白色之中,这白色如此明亮,如此浓密,不仅仅吸收了,而且是吞没了一切,不仅吞没了颜色,而且把一切人和物本身都完全吞没了,这样它们就变得双倍无形。

于是对这些人来说,「失明不是俗话说的周围一片黑暗,而是生活在亮丽的白色之中」。

让人意想不到的是,真正的盲人,尤其是那些天生的盲人在失明症的世界里成了珍宝。由于早已掌握如何在看不见的情况下生存,他们成了炙手可热的香饽饽。但这些人也丝毫算不上幸运——世界再也不是他们过去熟知的那个世界了。以至于某天夜里,一位盲人满心渴望地*「梦见自己也失明了」*。

面对疫情,政府无非是拿出那一套古老的办法:隔离、强制隔离、无情地大规模地强制隔离。但也不能说他们毫无人情味,比如:为了不让人觉得受到歧视,「一位助手以其丰富的想象力用白色眼疾代替难听的失明症」。又比如每次播放通告时,总是用极其礼貌的措辞,通情达理又不失大义地让大家拿出爱国之心,正告患者:

违反规定者直接击毙。

隔离在疯人院内的首批患者对外界的情况一无所知。有人想知道政府是否还在,第一个失明者回答说:

我不相信还有什么政府,即使有的话也是个想统治盲人的盲人政府,也就是说,虚无企图把虚无组织起来。

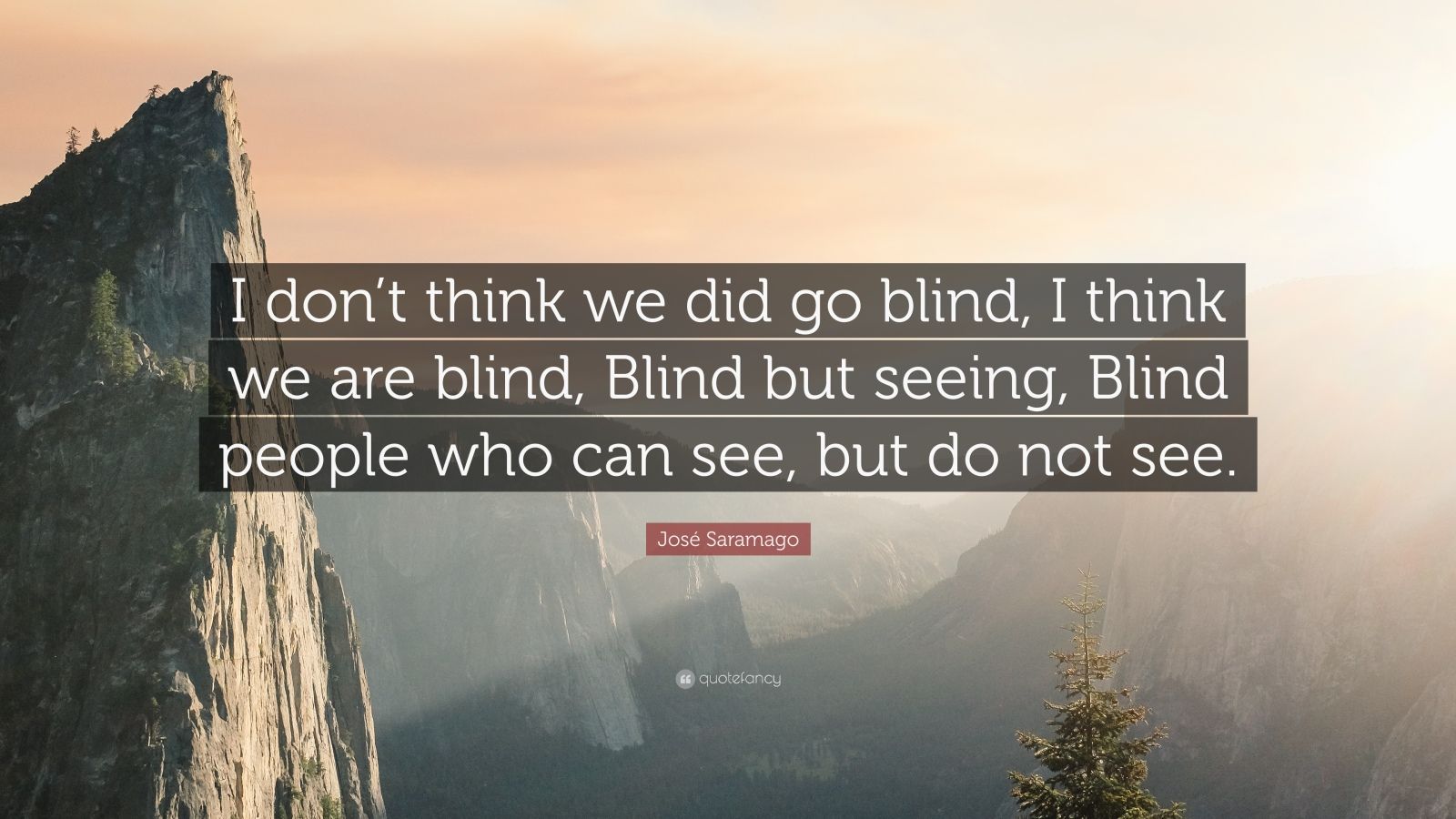

想象一下,那位唯一还能看得见的人——医生的妻子,生活在失明症患者组成的世界里是怎样的感受?

阅读此书时,每一位读者都是那个唯一能看得见这座人间地狱的未失明者。可是,你恐怕不仅得不到任何安慰,还会认定它是一个诅咒。

我会越来越看不清,即使不丧失视力,我也会一天比一天瞎,因没有人看我。

这是“慎独”式的警告,也是观察者与被观察者、明目人与盲目人之间的量子纠缠。

看、看见,盲人、失明,复明、复活、再生…… 这些词语所承载的深层内涵,随着阅读过程被不断揭示出来,让人屡屡有搬出字典仔细阅读相关词条的冲动。

萨拉玛戈书中的所有角色都没有姓名,担心外国人名难记的读者可以放心了。所有角色的对话也没有使用冒号引号,但除了给译者增加烦恼,读者们不消一会儿就会被这一文本形式上的妙处吸引,进而陷入深思。

经历了那三年之后,此书极易引发共情。阅读时,你八成还会时不时想到加谬的《鼠疫》,但我耳边却总是仿佛听到老崔的那首《一块红布》…… 魔幻现实主义文学也许的确诞生于拉美,但如果我们尚能看到,或许会发现自己时刻身置其中。问题在于,我们是否已经患上了失明症呢?